Il trekking si svolge sulle Alpi Apuane in provincia di Massa Carrara, un poco più a sud della seconda vetta del gruppo, il Monte Tambura, e sul lato ovest dell’Alto di Sella, si tratta di un sentiero di archeologia industriale, infatti ripercorre una “via di lizza” utilizzata sino alla metà degli anni '70.

Chi frequenta queste montagne sa cos'è una via di lizza, cercherò di spiegarlo anche a chi non le conosce. Le vie di lizza sono impressionanti sentieri scavati dai cavatori di marmo nella roccia, gradino dopo gradino (qui circa 2500), utilizzati per calare enormi lastre della pietra estratta, quella in questione è forse la più lunga di tutte le Apuane, risaliremo questo manufatto dove sorgeva una monorotaia che dal 1922 faceva scendere a valle su un carrello frenato e azionato da un motore diesel (questo marchingegno si chiamava "macchina di Dunham" dal nome del progettista inglese) che riusciva a trasportare sino a 11 tonnellate in discesa e 5 in salita; dopo un lungo periodo di inattività, dal 1936 a 1962, riprese a funzionare sino al 1975 quando con l'apertura della strada che da Arni giunge a Piastreta, venne soppiantata dagli autocarri.

Questo importante “sentiero” ci permetterà di vedere i resti di alcuni macchinari, ma soprattutto ci farà immaginare il lavorio dei cavatori e potremo ammirare un panorama di grande rilievo.

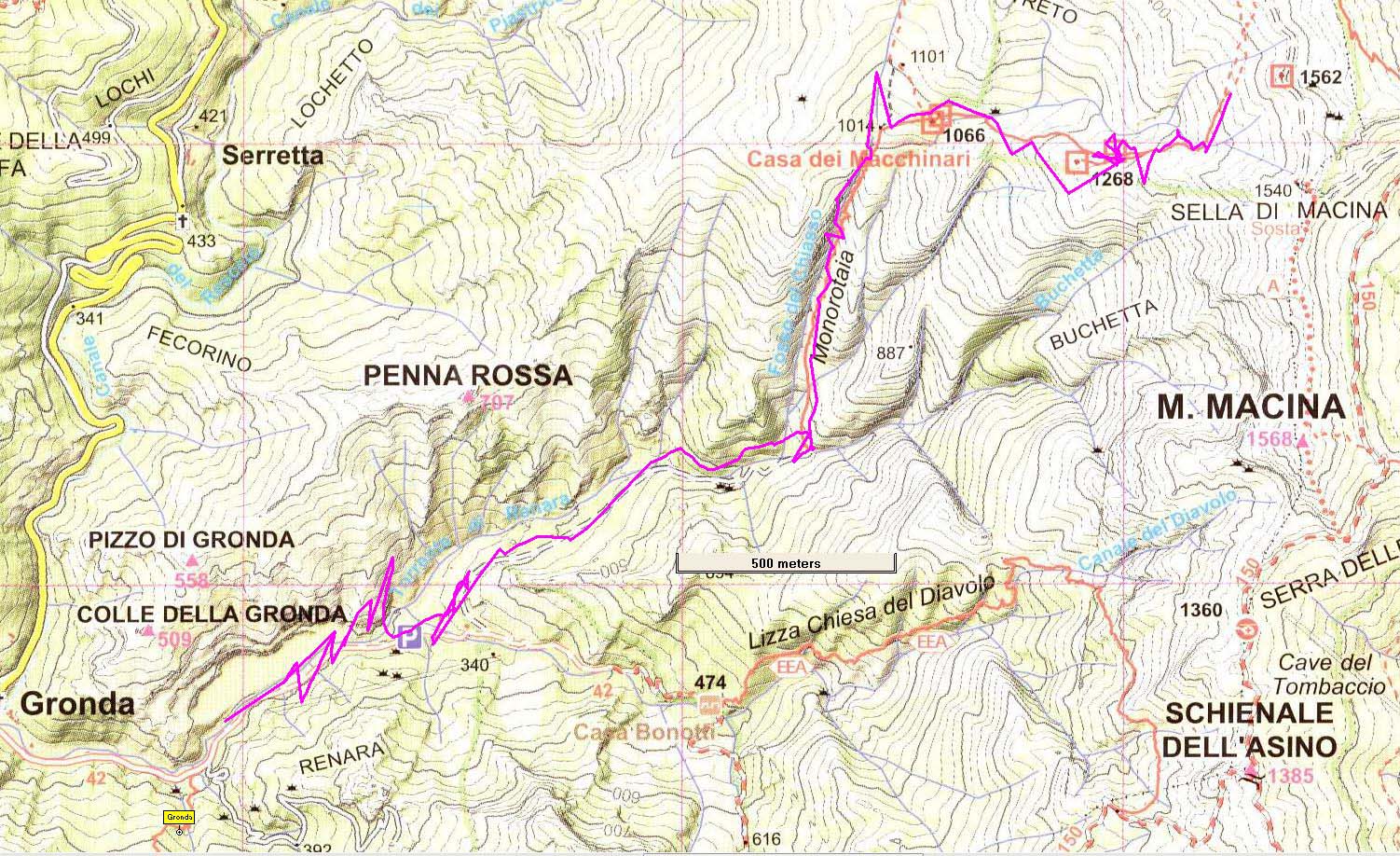

2 Novembre 2008: Dalla città di Massa Carrara, in auto, insieme agli amici del Gruppo Trekking Lastra a Signa seguiamo le indicazioni per Resceto, arrivati a Gronda circa 2 km oltre il bivio appunto per Resceto voltiamo a destra su una strada sterrata che costeggia il torrente Renara, la seguuiamo sino ad un piazzale dove verso le 08,30 parcheggiamo i mezzi.

Lasciamo il torrente sulla nostra sinistra e iniziamo a salire, seguendo tratti del binario in questa prima parte divelti o schiacciati dai massi in quello che è un piccolo torrente sino a giungere ad un piccolo edificio sulla nostra sinistra, dove inizia la vera e propria scalinata.

Da questo punto inizio a tracciare ll percorso gps, che in alcuni tratti risulta disturbato perchè spesso siamo in una gola.

Saliamo in fila indiana la gradinata che punta in l’alto verso una gola, intanto, un falco ci sorvola.

Una parte di questo “sentiero” è stato aggiustato nel corso degli anni includendo dei gradini in cemento dove quelli scavati nella roccia nel trascorrere dei secoli si erano rovinati, sulla nostra sinistra vediamo i resti della monorotaia utilizzata dal 1922 sino al 1975, precedentemente i grandi blocchi venivano imbracati e calati con un sistema di frenaggio con funi e corde, mentre sulla parete di destra si possono ancora vedere le buche scavate nel marmo che servivano a bloccare i tronchi dove scorrevano le funi.

Era un sistema che coinvolgeva (con grande pericolo!) circa una decina di uomini e che si è protratto dal periodo romano sino agli inizi del XX secolo, si deve dire che la quantità di marmo estratta sulla Alpi Apuane nel corso di questi secoli è inferiore a quella estratta dal 1920 ad oggi con i moderni mezzi !

Dopo questa prima rampa, siamo a quota 1000 metri, la via gira leggeremente a destra e giungiamo su un pianoro dove possiamo fare una sosta.

Poco più in alto troviamo un edificio che fungeva da ricovero per i cavatori, adesso siamo ai piedi di un imponente anfiteatro naturale con le pareti bianche dove la luce del sole è quasi accecante, in questo teatro e nel silenzio assoluto sembra quasi di vedere gli attori-cavatori di tanti anni fa che scalpellano il marmo, sudati, coperti di finissima polvere, che giorno dopo giorno chiude loro i polmoni, sembra di sentire i rumori, lo scalpello che colpisce la pietra, che la ferisce e la taglia, le istruzioni gridate per imbracare e calare gli enormi blocchi….

Il sentiero attraversa il palcoscenico di questo anfiteatro da sinistra verso destra ed i gradini continuano in salita, in questo tratto sono in parte ricoperti dall’erba, per cui è bene fare ancor più attenzione. Si sale, si sale e si arriva ad un altro casotto piazzato sul filo di cresta anche questo usato come riparo, ancora circa 100 metri più in alto e troviamo l’ultimo edificio dove all’interno è ancora presente il macchinario di Dunham.

Saliamo ancora un centinaio di metri per ammirare il percorso dall’alto e quando raggiungiamo quota 1300, la via di lizza attraversa di nuovo l’anfiteatro verso sinistra, ma praticamente scompare, percorrendola ancora si raggiungerebbe, 300 metri più in alto, la strada che sale da Arni, ma dato che il percorso del rientro è lo stesso dell’andata consiglio di fermarsi presso quest’ultimo edificio, ammirare il panorama delle Apuane con il Monte Sagro bene in vista e quindi iniziare cautamente la discesa.![]()

Note : Si tratta di un percorso che richiede assoluta mancanza di vertiggini, buon allenamento, da non effettuarsi nei mesi più caldi, non si trovano sorgenti o altre riserve di acqua.

.jpg)